そと・うち・なか

「二七の桐の家」では、いかに北海道の四季を感じながら生活できるかを念頭に建てられました。

昨今、北海道でも地震による停電やエネルギー価格の高騰を背景に、省エネルギー性を重視した住宅への関心が高まっていますが、断熱などの性能による数値上の省エネルギー性能が高いことが、本当の意味で暮らしの豊かさにつながるのかについては、あまり議論がなされていません。

といいますのも、省エネルギー性を数値上追い求めることは、熱損失の大きい開口部を小さく・減らす傾向があり、戸建住宅ならではの、外部環境とのつながりが希薄になる可能性もあるからです。

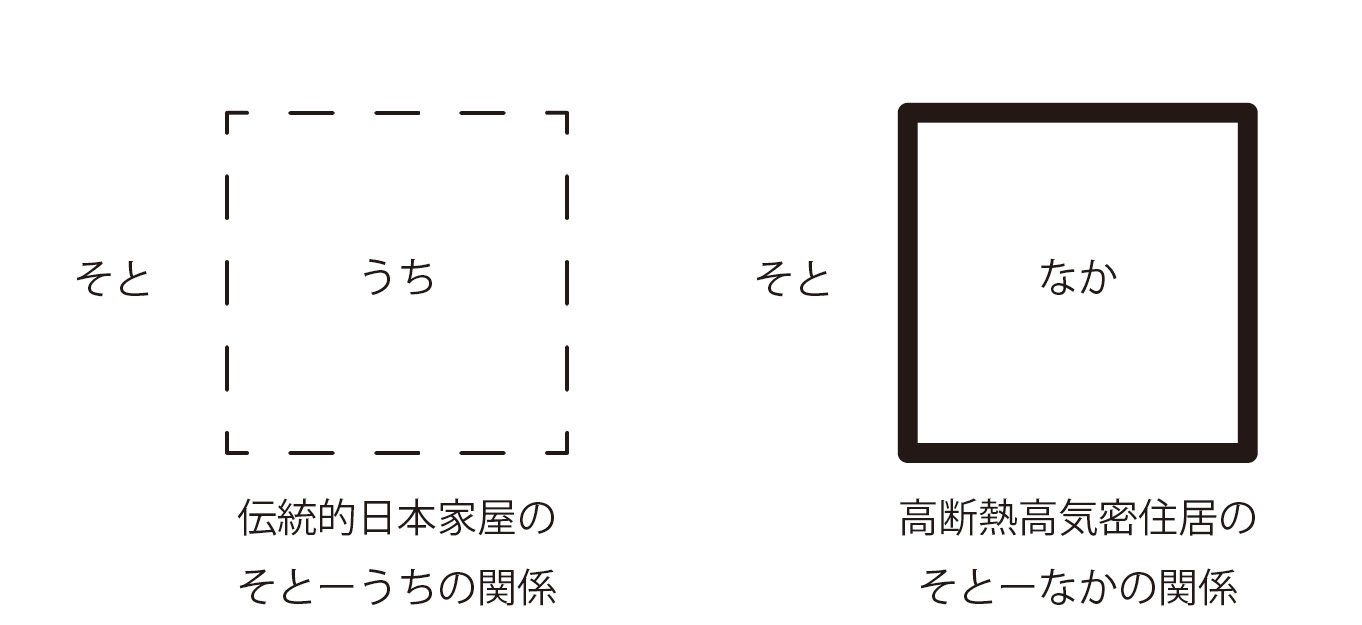

元々日本の伝統的家屋は「夏を旨に」つくられ、「そと」と「うち」の境が曖昧で、それゆえ、北海道のような寒冷地には適していませんでした。それが、外部環境と熱的に断つ(断熱する)ことで、冬「なか」の環境が守られた高断熱高気密住居が誕生しました(下図)。

高断熱高気密住居は、よく「夏涼しく冬暖かい」と形容されますが、その前提になるのは、機械による空調設備です。もちろん、外部環境との関係を熟慮した計画であれば、その負荷を小さくすることも可能ですが、数値のみで境界の性能を評価する風潮は、暮らしに直結する外部環境との関係性の話はあまり出てきません。

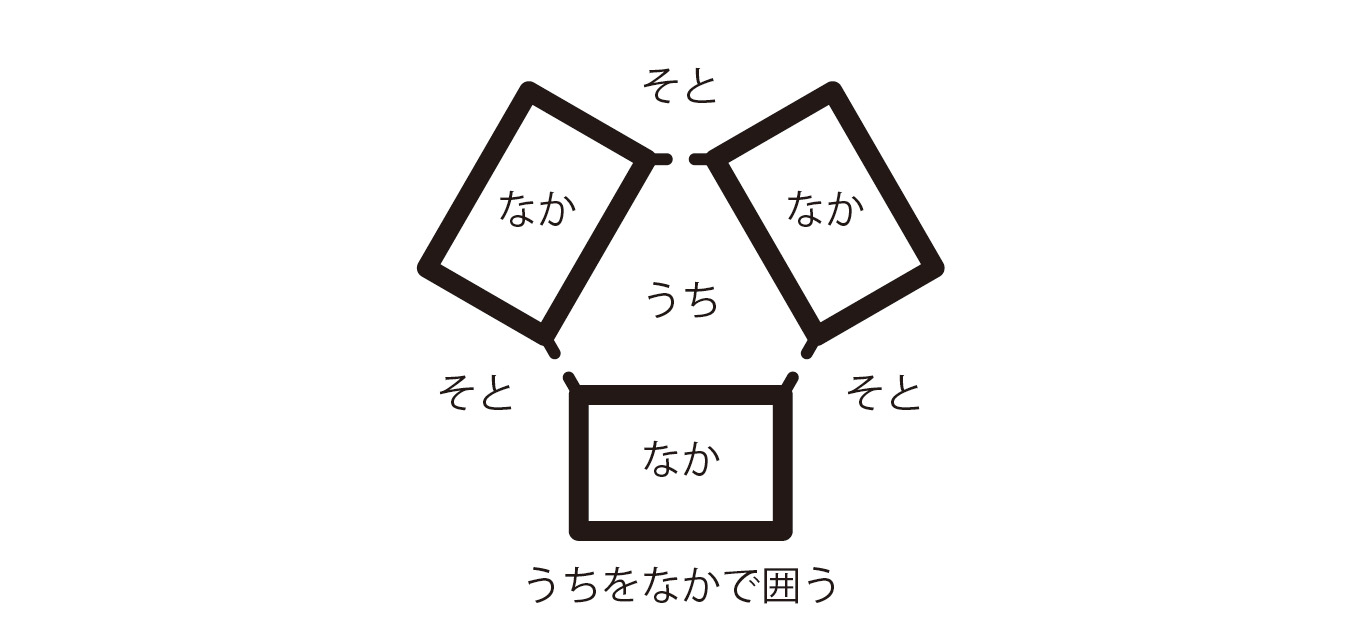

そこで、「二七の桐の家」では、高断熱による「なか」で囲まれた「外の部屋」と呼ばれる、夏に外のテラスとひと繋がりになり、冬に外に対して閉じる、季節により使い勝手の異なる部屋をつくりました(下図)。

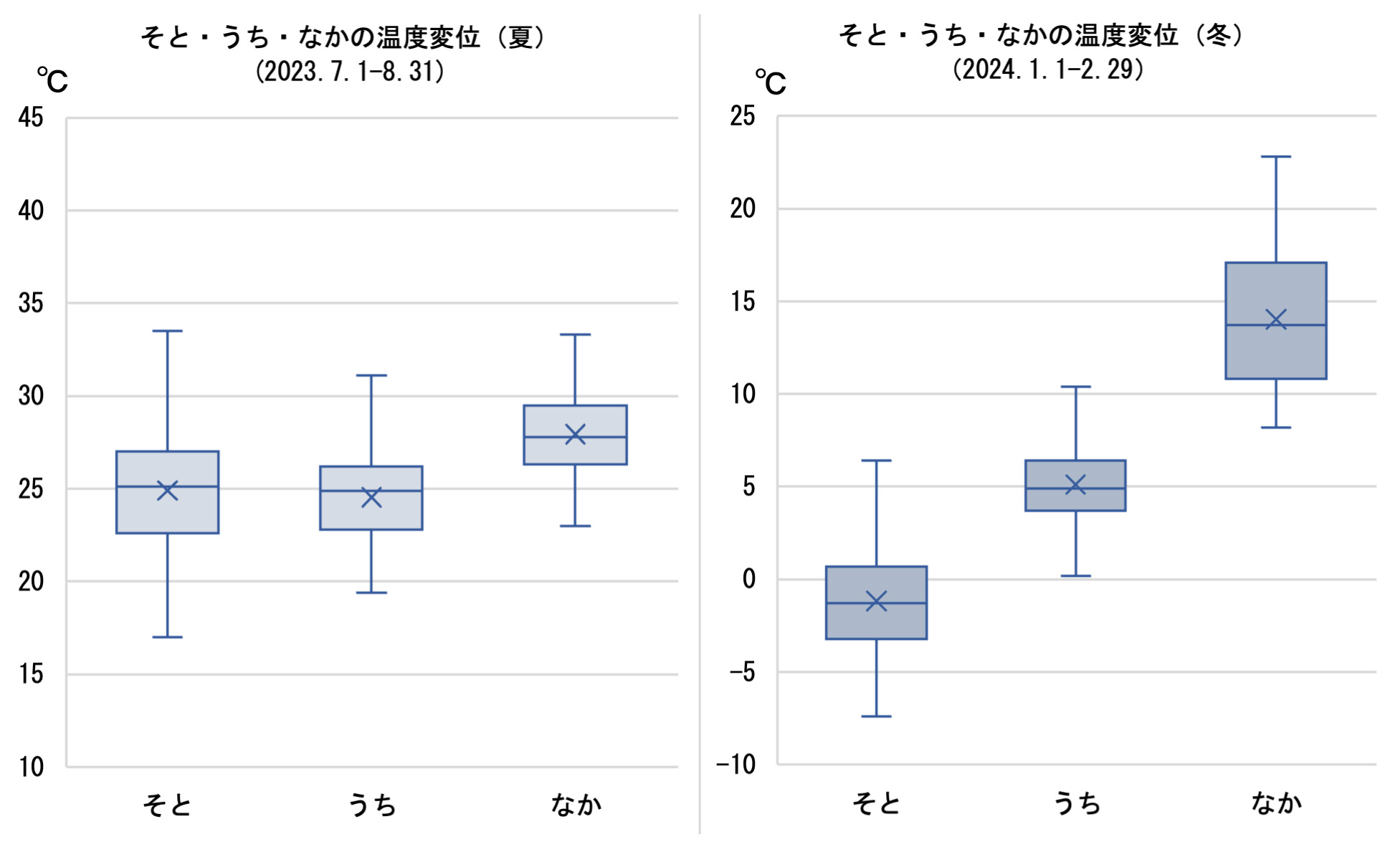

この「外の部屋」は、高断熱住居の外側にあるので、伝統的日本家屋の「うち」に相当し、高断熱の「なか」に囲まれることによって、洞穴か洞窟のように環境が守られます。そこで、2023年の夏と冬に温度計を設置し、「そと」・「うち」・「なか」それぞれの温度環境を測定して、温度変位をまとめたのが下図です。

2023年の夏(左図)は観測史上最高を記録した猛暑でしたが、「うち」は「そと」よりも温度変位が小さく、中央値も25℃を下回る程度で、冷房のない高断熱の「なか」よりも過ごしやすいことが伺えます。

一方、冬は(右図)「なか」は暖房を焚いているので当然室温が高くなりますが、高断熱の外の「うち」は「そと」よりも全体的に5℃程度高く、0℃を下回らないことが注目に値します。この、「なか」とは異なる安定した環境が、冬季の植物・食物の保管・農作業などに適していることは言うまでもありません。

関連記事:「ソーラーパネルのある生活」